带着大家看展览 | 去北京画院美术馆,聆听中国美术教育先驱颜文樑先生的艺术课

大家好,我是江苏省文化馆学识最渊博的苏小云。

《带着大家看展览2》第五期,咱们这次的目的地是北京画院美术馆。了解这座美术馆之前,咱们得先认识下北京画院。

北京画院可是新中国成立最早、规模最大的专业画院,共典藏艺术精品近8000件,其中2000余件是齐白石的作品,是全球收藏齐白石作品最多的地方,所以它的美术馆当然也不简单。

别看北京画院面积不大,仅仅只有1168平米的展馆面积,但以它的研究与藏品实力,名气在北京丝毫不逊色于大型美术馆呢。

北京画院在十几年的发展中,为观众呈现了近200场的精彩展览。其中不得不提的,就是以20世纪中国艺术发展为经,以美术大家为纬,策划的二十世纪中国美术大家系列展啦。

此次我们带着大家去看的,正是其中的一位二十世纪大家的展览,这位大家可不简单,而且跟我们江苏息息相关。

他不仅是艺术大家,还是中国近现代美术教育的奠基人,更为江苏建立了第一所美术院校,成立了江苏第一家美术馆,培育出了一大批江苏艺术名家,他究竟是谁?

准备好了吗?快和小云一起开展一场跨越时空的艺术对话吧!

作为北京画院院长的吴洪亮,对于美术馆也有一个精准的定位与判断。这是个小馆,人也特别少,资源并不那么丰富,如何立足于全国甚至立足于北京?当时他做了一个整体性的、策略性的判断:不做当代艺术。基于画院的资源,以齐白石为中心,开始做中国20世纪的美术,以及中国20世纪美术与世界的关系,并且以艺术家个案的方式来呈现。

这么多年以来。北京画院美术馆一直坚持以个案的方式进入,从小历史窥探大历史,在微观研究方法中重新发现“人”,而且是鲜活的细节中的人,从而了解那些可能被忽视掉的史实,颜文樑就是其中一个个案研究。

颜文樑的一生有许多身份。他是个画家、教育家,是苏州美术画赛会的发起人、苏州美专的校长、苏州美术馆的创建者,更是中国近现代美术教育的奠基人。颜文樑构建和奠定了中国现代美术教育的经典体系,与徐悲鸿、刘海粟、林风眠所创造的教育体系分别构成了中国近现代美术教育四大体系,彪炳史册。

本次“生命是短的·艺术是长的——颜文樑与苏州美专”展览,由中国美术馆、中国美术学院、中共苏州市委宣传部、苏州市文化广电和旅游局、北京画院联合主办。展览以颜文樑的绘画课来搭建框架,讲述他用一生时间探索绘画并教授绘画的故事,包含了油画、粉画、水彩画等不同创作形式的绘画作品共计60余件,涵盖了颜文樑不同时期的创作。这些作品既展示了颜文樑本人艺术创作的风貌,也彰显了他作为美术教育家的探索与思考。

1893年,颜文樑出生在苏州一个父母皆擅丹青的家庭,12岁起在父亲的指导下开始临摹《芥子园画谱》,17岁考入上海商务印书馆印刷所成为技术生,先在铜版室学习铜版制版术,后调至图画部学习西画。1912年,20岁的颜文樑遵从父命回到苏州,开始自习油画。

20世纪20年代,颜文樑前往法国巴黎国立高等美术学院学习,不仅带回了460余件珍贵的石膏像用于美专教学,同时也带回了欧洲美术院校先进的治学理念。北京画院院长吴洪亮在展览前言中写道:“颜文樑留给中国艺术的不仅有丰盈的作品,而且有一座可兹回顾、研究,可兹展望未来的纪念碑。这座纪念碑就是苏州美专……颜文樑不仅将自己的艺术融汇东西带到了20世纪中国的创作高点,还作为一位中国艺术教育的奠基者与林风眠、徐悲鸿、刘海粟等比肩。”

1922年7月,颜文樑与胡粹中、朱士杰、顾仲华、程少川一起创办苏州暑期美术学校,9月,苏州美术专门学校成立,开设速成科,学制两年。1930年秋,苏州美术专门学校改名苏州美术专科学校,简称“苏州美专”。

微观的视角可以让我们观察到迷人的细节,但要让细节更具张力地被他人知道、理解,还必须借助于叙事的魔力。空间的巧妙设计,就是打破传统历史叙事模式的一次探索。

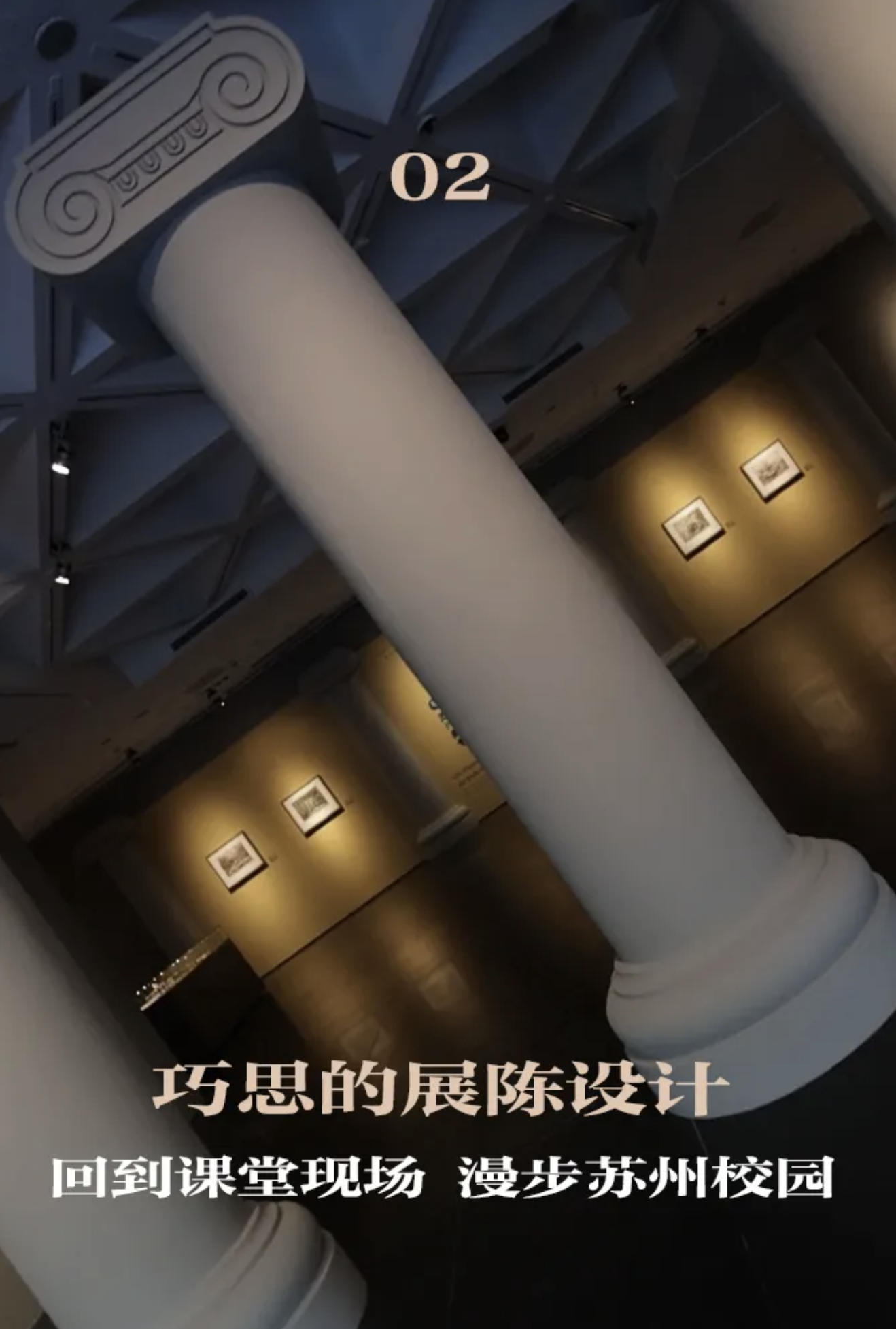

此次的空间设计别出心裁,一层空间呈现设定为“户外”场景,用学校的建筑空间作为展览叙事的线索,以“漫步在苏州美专校园”为整体概念,以“颜文樑艺术年表”为主要内容,融合图像资料、苏州美专相关实物等内容,为观众呈现“颜文樑是谁”,并介绍了颜文樑与苏州美专的关系。

20世纪30年代,颜文樑在苏州沧浪亭边修建了一座爱奥尼亚式廊柱建筑,将此作为苏州美专的新校舍。此次展览将这些古典立柱搬入美术馆,以美专校舍的爱奥尼亚柱为主要视觉元素,舍弃掉了原来展览中惯常使用的起引导参观、展示主题功能的影壁墙,反而通过层叠关系,将一层展示空间整体塑造为美专校舍拱廊的情境。同时,利用沧浪亭、美专校舍门窗等素材点状化处理后的图像元素穿插,最终将展示内容融合在展览视觉叙事中,让观众在一层展厅重温美专三十年校史。

二层空间从校园转场到教室,以“教室”为概念,构建“课堂”的氛围。以三堂“颜文樑的艺术课”为呈现主题,包含“颜文樑的水彩与粉画课”“颜文樑的夜景油画课”“颜文樑的写生课”三个并行的展示单元,分别对照了颜文樑的水彩与色粉画作品、夜景油画创作及油画写生,用“课”的形式构建单元,突出展示颜文樑同时作为艺术家与美术教育家的创作与教学。其中,依据文献关于颜文樑曾带回了四百六十余件珍贵的石膏像用于美专教学的记录,现场还以掷铁饼者全身像、大卫头像等雕塑石膏像,再造了一个苏州美专的石膏陈列场景,让观众们瞬间穿越到了课堂现场。

一直以来,在展览叙事中,北京画院美术馆都希望通过“好玩”、“有意思”的呈现方式,带观众走进艺术家的艺术和人生,让你不仅能细细观看眼前的作品,更是细细体味作品背后所呈现的人的坎坷、艰难而又丰富、精彩的生命历程。

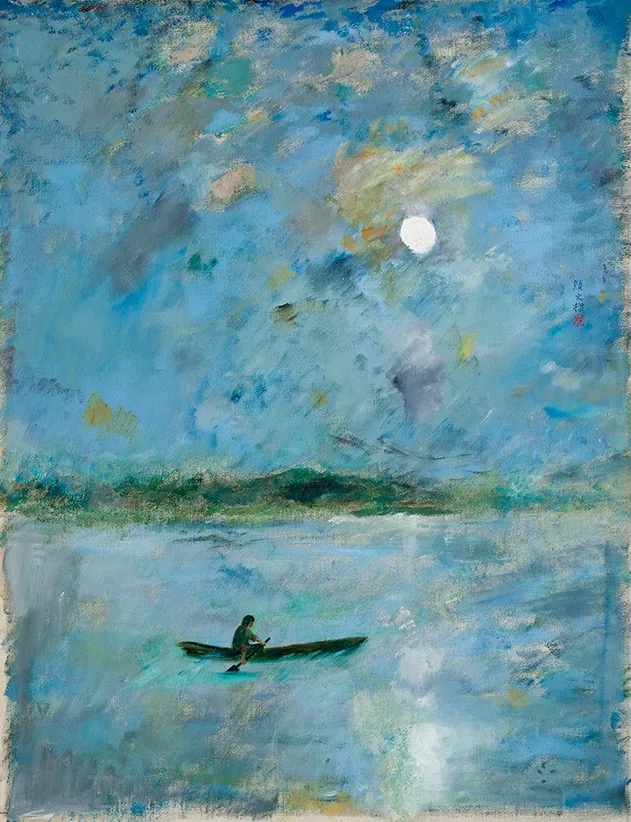

颜文樑的艺术创作注重临摹,崇尚写生,追求写实。1920年,他数日临景写生创作完成了色粉画《厨房》,以写实手法重现这间典型江南旧式厨房里的生活场景。法国留学期间,《厨房》入选巴黎春季沙龙,并获荣誉奖,成为颜文樑最重要的色粉画作品。色粉画又叫粉画,“五四运动”前后传入我国。创作粉画需要特殊的纸和笔。色粉笔是一种由颜料粉末制成的干蜡笔,色相丰富,色泽饱和、鲜艳,无需提前调色,可以直接在画面上搭配色调。粉画纸通常自带底色,如灰色、米色、棕色、墨绿色等,且纹理粗糙利于着色。粉画色彩不易变化,创作完成后及时加以定画液和画框保护,便能长久保持。也正因此,我们才能在今天还有机会欣赏到这些创作于一百多年前的粉画杰作。粉画比水彩画厚重,比水粉画饱和,比油画鲜明,用颜文樑自己的话来说:“粉画的美似蝴蝶的翅膀;油画的美似金壳虫身上的五彩鲜艳。”作为艺术家,颜文樑以自身的绘画实践推动了西方油画的中国化、民族化、本土化的进程,他是最早的探索者之一,尽管颜文樑从未把这些时髦的词挂在嘴上,并不刻意标榜油画的民族性。但他一生的艺术之路堪称“中西融合”,在西风东渐的时代大背景下,颜文樑将欧洲写实主义、印象派与东方意象融合,形成了既清丽婉约又热情浪漫的鲜明画风,开启了江南油画这一独特的题材样貌,兼备江南传统文化和现代艺术气质,影响深远,直至今日。

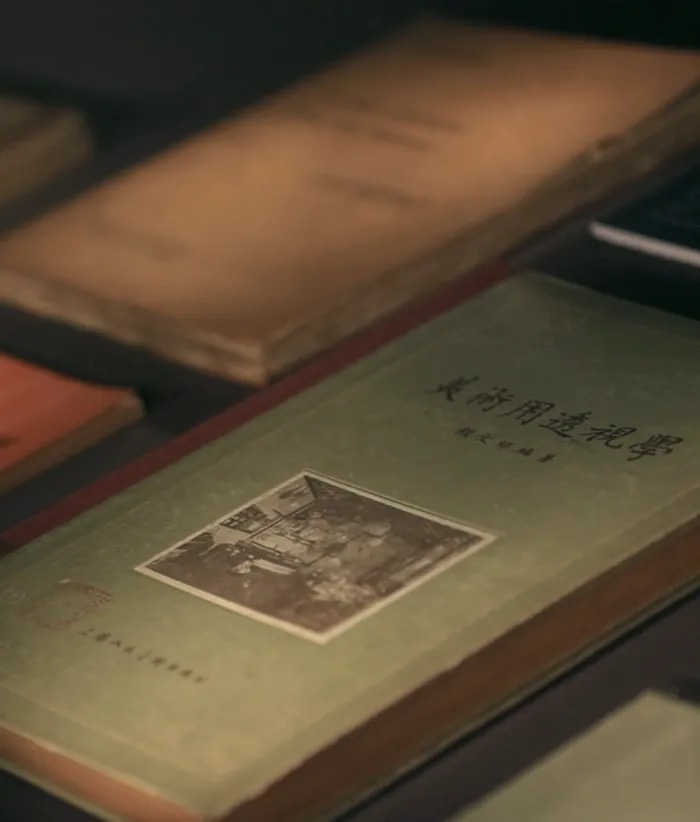

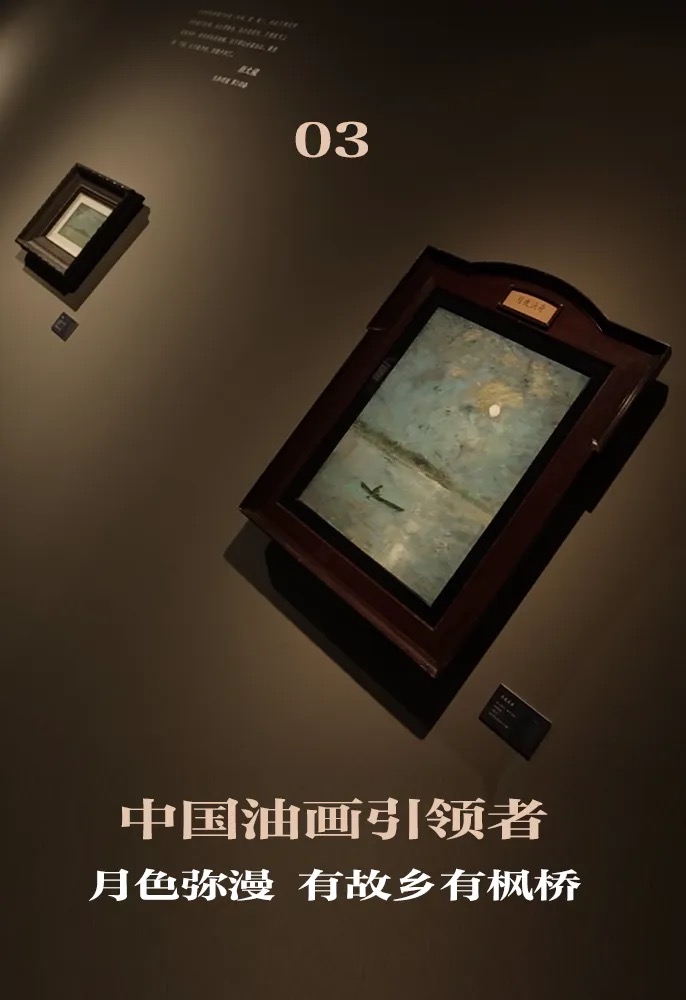

他的夜景绘画风格非常的独特和唯美,所绘夜晚总是那么安详、孤独,月亮永远都是那么的亮好像照到了你的心里。苏州是颜文樑的家乡,姑苏人士都难以与这片土地深厚的文化底蕴脱离干系。张继一首《枫桥夜泊》在为人所知那一刻起,便镌刻在每个苏州人的生命中,对于颜文樑来说也不例外。光绪十九年(1893)颜文樑出生在苏州干将坊本宅,宅子离枫桥和寒山寺不过数里。颜文樑一生中画过数次枫桥夜景,画面中的月落乌啼的冷艳与江枫渔火的温暖,让人能联想到透纳画面中的空气。《重泊枫桥》是颜文樑87岁高龄时,借回苏州讲学之便的“写生”之作。但与其说是“写生”,不如说是凭借记忆对20年前《枫桥夜泊》的再创作,可以看出《重泊枫桥》的构图变得更为简洁,去掉掩映的树干,枫桥的夜景更显萧瑟。颜文樑是早期西画教育中系统教授西画技法的重要教育家之一,他通过校刊讲解透视学和绘画的相关原理。1928年,颜文樑为教学编写了《透视浅说》以供学生重新观察自然。树木是中国传统山水画的重要内容,通常是体现勾勒、点染、皴擦的笔墨特征的对象,可是,颜文樑使用欧洲的透视法系统地消除了中国画家习惯的笔墨方法。